JR新札幌駅に併設されている商業ビル「サンピアザ」は開業以来50年以上続いているが、地下鉄東西線延伸に伴い、札幌では珍しい交通結節点として賑わいを極める。ほぼ完全な自動車社会の札幌で、都心部を除けば自動車なしでたどり着ける珍しい商業地区であり、当然ながら交通弱者、つまり高校生と高齢者の姿が圧倒的に多い。

その商業ビルの食堂街に、だいぶ前に開業したラーメン屋がある。我が情けない記憶に頼る限り10年か15年前の開店ではないか。

昭和中期、まだ石炭産業が賑わいを極めていた頃に最初の店が開店らしい。北海道の石炭産業は、敗戦後の外地引き揚げ者の受け皿となった。また、荒廃した国土と社会の再建のため使われる主力エネルギー源として、石炭採掘は国の基幹産業だった。

炭田と呼ばれる石炭産地は北海道各地と九州北部に集中していた。映画や小説の舞台としても使われた賑やかな場所であり、その炭鉱地帯の繁華街には飲み屋や食堂が大量にあったようだ。石炭採掘という重労働を担う炭鉱夫とその家族は、比較的潤沢な収入に支えられ文化的、享楽的な生活を送っていたらしい。当然、当時の人気ものであるラーメン屋も炭鉱町には何軒もあったに違いない。その一つが、この小鳩食堂ということだ。

お水はアルミカップでというのがなんとも懐かしい

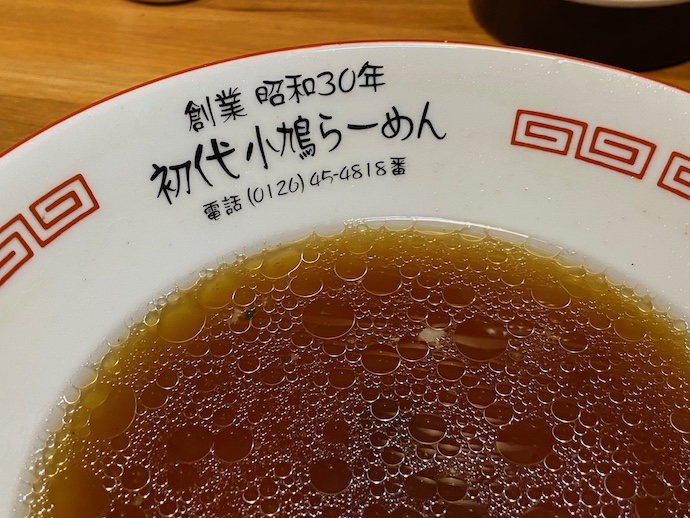

当時は味噌ラーメンが生まれる前のことだから、ラーメンと言えば濃いめの醤油味限定で、現在の濃厚系豚骨ベースのスープではなく、野菜と鶏ガラが主体のあっさり系。それに醤油のタレを使った塩味の強いスープに仕立て上げたのが、いわゆる炭鉱系ラーメンだったようだ。

その後、昭和40年代に入り石炭産業は斜陽化していく。取り扱いの簡便な石油に置き換わっていくと同時に、産業用の石炭(製鉄や火力発電に使われる)も割安で高品質な輸入石炭に置き換わっていく。当然、国内の石炭産地では生産効率の悪い「山」から、順番に閉山が始まる。敗戦直後から繁栄を極めた石炭町がゆっくりと衰退を始める。人口が1/5 や1/10に激減するのだから、街が死んでいくのも無理はない。

そんな炭鉱町のラーメン屋が地元の衰退を見かぎり札幌に移転したとすれば、それは英断というものだろう。ただし、炭鉱町の、それも昭和中期のラーメンが、平成の都市在住者に受け入れられるのかというのは、これまた大冒険だったのではないか。

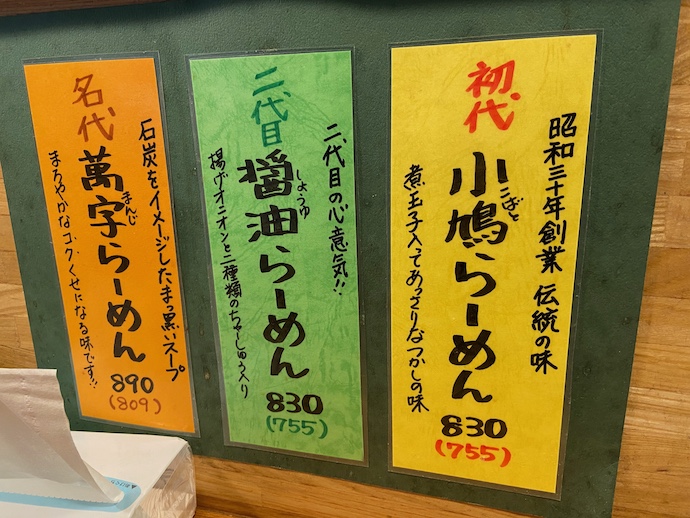

だから、この店には3種類の醤油ラーメンがある。が、味噌ラーメンはない。それが潔いと思う。醤油ラーメンだけで勝負するのは勇気がいっただろうなあ。

店内は昭和中期のイメージで内装されているが、一番すごいのがメニュー構成の作り方で、学校給食を模している。ラーメンとカレーのセットなど、もしも給食であったらいいなのナンバーワン・メニューだろう。

などとラーメンが出てくるまでビジネス的なあれこれを考えてしまうのが、この店のいいところだ。店内を観察していると分かることだが、結果的に昭和のラーメンを懐かしんで食べる高齢者より、経験のない昭和の食べ物を恐る恐る試しに来る若年層の方が多い店になった。

子供の頃に食べた懐かしい味、などというのがヒットするのは、その店の客層が30-40代であるときだけで、その主客層が歳をとり60代と高齢化すると(つまり店舗も20年程度は続いたことになるが)、一気に衰退する。昭和後期のファミレスや居酒屋チェーンが消滅したのは、そういった客層の高齢化に起因すると思う。時代に合わせた進化ができないだけなのだが。ただ稀に客層の若返りに成功する業態や店舗もある。

余談だが、団塊の世代の嗜好に合わせて変化し続けた業態は、そろそろ変化のしようがなくなる。団塊の世代が丸ごと、キセキ入りすからだ。もはや団塊の世代にはマス消費の主力とはなり得ない。最後に生まれる団塊世代需要は介護付き高齢者住宅と葬式ビジネスくらいだろうか。

この店はその団塊世代からの客層乗り換え事例として典型的な成功例で間違いない。少なくとも子供連れの客が多いことを考えると、この先20年や30年くらいは長続きしそうだ。昭和100年などと巷では言われるが、昭和30年をテーマにした食堂は、もはや江戸時代を扱った時代劇の舞台とあまり変わらないのではないか。などとマーケティング屋的には感心してしまうのだ。

おそらく明治期の人々が時代劇を見て、自分の親たちはこんな暮らしぶりだったのだなあと懐かしんでいたように、現代人は昭和中期を手近な過去体験として楽しむ。時代が変わっても、ちょっと前を振り返ってみるのは、楽しいエンタメであるということだろう。令和50年にでもなれば、平成文化も同じ扱いになるのかなあ。まあ、その時は生きているはずもないので、全くの他人事だけどね。